2025年上期の第二種電気工事士試験に一発合格できたので自分なりの手順やノウハウを紹介します。

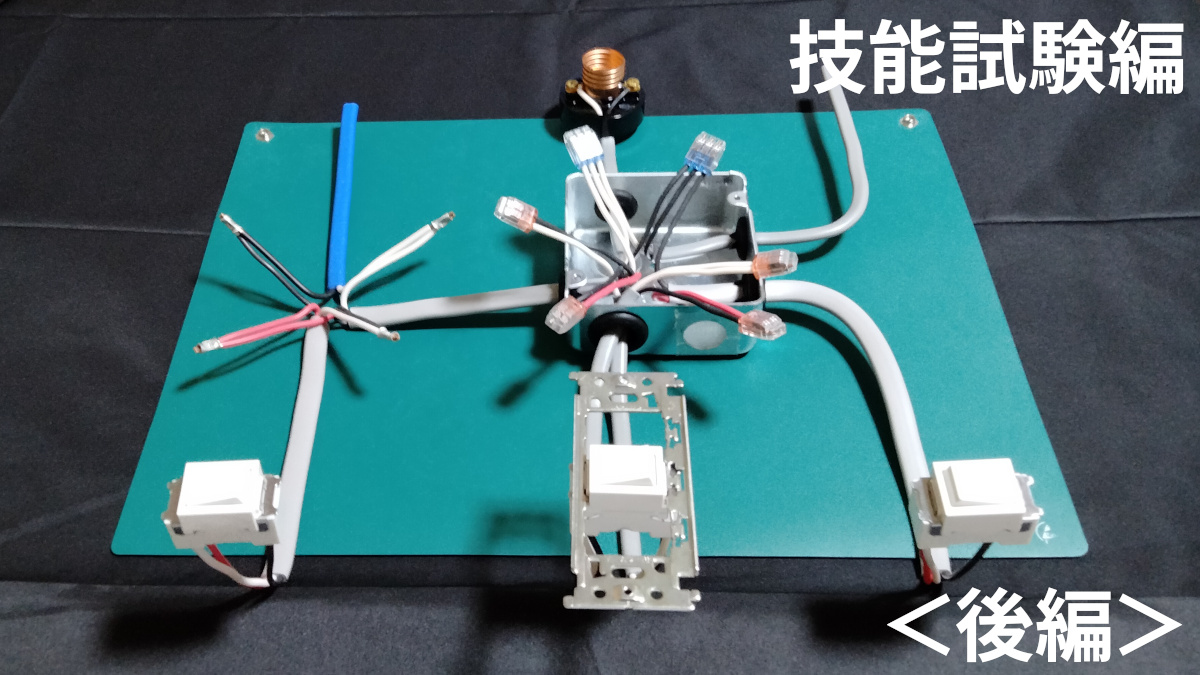

本記事では「技能試験編<後編>」と題し、実際に受験した技能試験についての試験対策や受験本番などの情報を紹介します。

受験の動機などについては「導入編」を、学科試験については「学科試験編」を、技能試験の申し込みや物品入手などの情報については「技能試験編<前編>」をご参照ください。

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(導入編)

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(学科試験編)

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(技能試験編<前編>)

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(技能試験編<後編>)(本記事)

目次

【前編からのつづき】

「技能試験」の本記事以前のお話(以下)は「技能試験編<前編>」をご参照ください。

- 「技能試験」の全般知識

- 「技能試験」の申込関連の処理

- 「技能試験」のための物品を揃える

「技能試験」の試験対策としてやったこと

「技能試験」の試験対策として行ったことは以下の通りです。

- 【試験対策STEP1】当日の流れの把握

- 【試験対策STEP2】過去問題の複線図の作画実例を予習

- 【試験対策STEP3】工具の使い方の理解と練習

- 【試験対策STEP4】過去問題の施工実例を予習

- 【試験対策STEP5】過去問題演習

なお、「材料(ケーブル、電線、器具)についての理解」については学科試験の勉強で得た知識で十分足りていると思ったので、技能試験の試験対策として特別に時間を設けませんでした。

参考にした動画

最初に、試験対策全体を通して参考にした動画を紹介しておきます。

他の配信者さんの動画と綿密に比較検討して選んだわけではないです。なので、他の選択肢も全然ありだと思いますし、相性とかあると思うのでむしろ自分に合う動画や学習コンテンツを探されるのがよいと思います。

ガミデンキちゃんねる

動画はほとんど「ガミデンキちゃんねる」を参考にさせていただきました。

以下の理由ででお世話になりました。

- 「いい動画ないかな」と調べてて最初に目に留まった。

- ガミデンキさんの話し方が聞き取りやすく頭に入りやすかった。

電工試験の虎_ホーザン

要所要所で「電工試験の虎_ホーザン」を参考にさせていただきました。

以下の理由でお世話になりました

- 今回ホーザンの工具セットを買って利用するから。

- 昔から現在までホーザンの工具にはよくお世話になってて親しみがあった。

- 有名っぽいチャンネルだから。

【試験対策STEP1】当日の流れの把握

受験当日の流れを把握するために動画やWebサイトの情報を参考にしました。

以下は最も参考にした動画です。

流れは基本どの会場でも同じはずですが、会場ごとに以下のような多少の差異があるようなのでそのへんで焦らないように安全サイドに倒して準備をすることにしました。

- 時計がある/ない会場がある

- 基本ないと思って用意していく

- 試験開始前にテーブルへのテープ貼り付け可/不可

- 基本不可と思って開始後に貼り付ける。

- 試験開始前/試験中にテープをテーブル上に出しておくのはあり/なし

- 好ましくないと考えて使用時のみ腰袋から出して利用する。

- ステンレス小皿利用は挙手&許可を得てから使用しないといけないかもしれない

- 最初からテーブル上に出さない。

- 雰囲気見ていけそうなら挙手なしに使う(基本使用不可の物品には該当しないと解釈)。

- 「受験番号札」を作品に取り付けるタイミングはいろいろ?

- 基本当日の説明に従う。

- 明確な指示がなければ試験時間内に取り付ける(付け忘れ防止も含め)。

【試験対策STEP2】過去問題の複線図の作画実例を予習

全候補問題の複線図の描き方を予習しました。

複線図を描かずに施工していくのは自分には到底無理だし、時短よりミスしない安心感が欲しかったので複線図は必ず描くことに決めていました。

複線図は学科試験のときにそこそこ描けるようになっていたので、「候補問題の複線図を理解して慣れておく」ということを目的とし、全候補問題の複線図を流し観できる動画を用いて勉強しました。

具体的には、全候補問題の複線図の描き方を観られる以下の動画を一度だけ視聴しました。

【試験対策STEP3】工具の使い方の理解と練習

本番を模倣して過去問演習をやる前に工具の使い方を理解したりお試し練習しておきたくて、主にVVFストリッパーの操作や基本的な施工工程を学習する時間を設けました。

工具の使い方は基本的には過去問演習をやりながら習得していけばよいと思いますので、特に不安がない方ならこのSTEPは省略してよいと思います。

「VVFストリッパー」の使い方の理解と練習

施工の要所を締め、かつ、プライベートで使った経験がない「VVFストリッパー」の使い方を最初に勉強しました。

ここでは自分が使用するVVFストリッパー「HOZAN P-958」をもとにした紹介になります。

VVFストリッパーの基本的な使い方

メーカー本家の動画およびガミデンキちゃんねるの動画を参考にしました。

VVFストリッパーP-958の使い方の動画は過去問に取り組む前にも観ましたが、過去問をやってみて操作に手間取ったので再度見直しました。

P-958を使う上での自身のポイントをまとめておきます(右手で握る場合)。一部過去問演習を経ての経験になります。

- ケーブルシースのストリップ

- シースを挟んで割とがっつり握り込む→少し握りを緩める→左手親指で工具を押してシースを剝いでいく(「電工試験の虎_ホーザン」方式)

- 「ガミデンキちゃんねる」方式では「少し握りを緩める」を「挟んだ箇所から少しずらしたところを緩めて挟みなおす」にする。

- 「少し握りを緩める」(または「緩めて挟みなおす」)で適度な握り具合に緩めるのが重要。

- 過去問演習の施工で強い握りのまま剥ごうとして、歯が嚙みすぎてスライドしなかったり電線の被覆に傷が付いたりすることがあった。

- シースを挟んで割とがっつり握り込む→少し握りを緩める→左手親指で工具を押してシースを剝いでいく(「電工試験の虎_ホーザン」方式)

- 電線のストリップ

- 電線を挟んで割とがっつり握り込む→少し握りを緩める→左手親指で工具を押して被覆を剝いでいく(基本シース剥ぎと同じ要領)

- 「少し握りを緩める」で適度な握り具合に緩めるのが重要(シースのストリップと同様)。

- 過去問演習の施工で強い握りのまま剥ごうとして、歯が嚙みすぎてスライドしなかったり心線に傷が付いたりすることがあった。

- 逆に、緩めすぎるとうまくスライドしないこともあった。

- 過去問演習の施工で複数の電線を同時にストリップする際に、老眼で手元があまり見えてなくて割と頻繁に次のような「ずれて挟んでしまう」失敗をした。

- 2本の1.6電線(VVF1.6 2C)を1.6の一番下の歯と2.0の一番上の歯(下の画像の青枠のところ)で挟んでしまってうまくストリップできない。

- 2本の2.0電線(VVF2.0 2C)を2.0の一番下の歯とケーブル切断用カッターの歯(下の画像の赤枠のところ)で挟んでしまって一方の電線を切断してしまう。

自分は標準的な「電工試験の虎_ホーザン」方式でやると握りを緩め足りてなくて電線の被膜に傷を付けてしまいやすかったので「ガミデンキちゃんねる」方式を採用しました。

言葉で表現するのは限界がある&自分の記載内容だと間違ってたりミスリードしてしまう可能性があるので、上述で紹介した各動画で正確な使い方をご確認お願いします。

VVFストリッパーを使ったケーブル/電線ストリップの練習

お試し練習用として入手しておいた2心と3心のVVFケーブル(試し練習用ケーブル)を用いて、VVFストリッパーP-958を使って「ケーブル切断」「ケーブルシースストリップ」「電線ストリップ」を少し練習しました。

過去問題に取り組む前に一度使ってみて不安はなくなりましたが、スムーズに操作できるようになるには過去問題をいくつかこなしたり、動画で使い方を見直したりすることが自分には必要でした。

「リングスリーブ用圧着工具」の使い方の理解

「リングスリーブ用圧着工具」については過去問演習の前に勉強したわけではないのですが、過去問演習中にうまくいかなくて参考にした有用な情報を紹介しておきます。

リングスリーブ中で4本の電線を圧着する場合のコツなどは知っておいて損はないと思います。

余談ですが、過去問演習を終えた後、右手で雑巾を絞ったりすると少し痛い(絞るのが辛い)ことに気が付きました。腱鞘炎っぽいです。おそらく、短期間で何度も工具を握りすぎた、特に圧着工具をあまりよくない力の入れ方で無駄に力を入れて握り過ぎたのが原因だと思います。みなさまお気を付けください。

その他の工具のお試し練習

その他の工具については、自分が施工に不安があるもののみお試し練習しました。

やった練習のは以下の通りです。

- 「ペンチ」を使って輪作りする。

- 「合格マルチツール」を使って連用取付枠に連用取付器具を取り付けて外す。

【試験対策STEP4】過去問題の施工実例を予習

候補問題全13問に対する過去問題の施工実例の動画を観て、各候補問題の施工手順を予習しました。

汎用的な施工手順の学習

まずは、「そもそも施工というのはどういうことをするのか」ということを理解するために、候補問題No.1の施工手順を詳細に解説した以下の動画を観て学習しました。

「ガミデンキちゃんねる」では、この他に全13問の施工実例の解説動画を提供してくださってますが、このNo.1の動画は他のものより時間を掛けて施工手順を解説してくださってます(はず)。

この動画が自分にとっての施工の基本になっています。

以後、実際に過去問題演習をこなしていく際に「ここちょっと難しいな」とか思ったときにも、このNo.1の動画を含め全13問の解説動画を随時参考にさせていただきました。

全候補問題の施工手順を学習

全候補問題(全13問)の施工手順をイメージしておくために、全候補問題の施工実例をまとめてある以下の動画を観ました。

ポイントごと施工方法の学習

「この工具の使い方ちゃんと理解しよ」「この箇所の施工ちょっとむずいな」など思ったときに、いろんなポイントごとの施工方法を必要に応じて学習しました。

過去問演習の前に勉強したものもありますが、過去問演習をこなしていく中で失敗したり困ったりしたときに学習したことが多いです。

例えば、以下は「ねじなしボックスコネクタの止めネジのねじ切り」についての解説動画です。

これは一例で、「ガミデンキちゃんねる」では施工において多くの人が困りそうな各所のポイントの解説動画をいろいろと提供してくださってます。

【試験対策STEP5】過去問演習

試験を模した状態で時間を計って候補問題の過去問題をもとに施工して作品を完成させる作業(過去問演習)を全13問を2ターン(13×2)行いました。

具体的に行った作業は以下の通りです。

過去問演習の事前準備

- 候補問題全13問の過去問題の問題用紙を用意

- 公式サイトからダウンロード&印刷。

- 印刷枚数は、3ページ×13問×1ターン分(2ターンで使い回し)。

- 実際の試験と同様に問題用紙に複線図を描く練習をしたいが、用紙節約のため印刷は1ターン分とし、「1ターン目は別途用意した紙に描く」「2ターン目は直接問題用紙に描く」とした。

- 印刷対象の過去問題の選定方法は次の通り。

- 上期受験の場合は候補問題が同じ(同じのがないなら最も似ている)年の過去問題を利用する。

- 候補問題が前年と同じなら前年の過去問題でよい。異なるなら似てるのを探す。

- 下期受験の場合は上期の過去問題を利用する。

- 上期受験の場合は候補問題が同じ(同じのがないなら最も似ている)年の過去問題を利用する。

- テーブルと工作マットを用意

- テーブルには「ニトリ 昇降テーブル ライズ」(500mm x 300mm)を利用。

- 本番を想定してスペース小さめで練習したほうがよいとの先達の意見があったので、あえて小さめのテーブルを使用。

- 実際の試験ではB3サイズ程度(500mm x 350mm程度)の保護板が配布される。これが作業スペースの最小サイズであり保護板外のテーブル上のスペースは会場や受験人数に依存するとのこと。

- 工作マットには「HOZAN ESD卓上マットF-310-L」(450mm x 330mm)を利用。

- 工作マットは必須ではない。

- スムーズに作業しやすくするために使ったが、本番を模すなら保護板に近い質感のものを使うほうがよりよいかも。

- 今回使った工作マットは縦幅はテーブルを少しはみ出す。

- テーブルには「ニトリ 昇降テーブル ライズ」(500mm x 300mm)を利用。

- 屑入れ用のビニル袋を用意

- 実際の試験では材料と合わせて配布される。

過去問演習で毎回やること(候補問題ごと)

全13問の候補問題すべてに対し、過去問演習で毎回次のことを行いました。

これを2ターン行いました。これらの処理はあくまで一例であり必須というわけではないです。

- 過去問演習開始前

- 問題に必要な器具を練習キットから取り出す。

- 問題に必要なケーブル/電線を試験対策用キットから取り出し必要分切断する。

- 工作マットをテーブルに敷く。

- 問題用紙をテーブルに置く。

- デジタル置時計を置く。

- 腰袋+腰ベルトを装着する(筆記用具や工具などを格納したもの)。

- 問題用紙の材料表で材料を確認する。

- 消せる4色ボールペンとその消去材をテーブル上に置く。

- 過去問演習中

- 問題用紙に開始時刻と終了時刻を記入する(本番は規程時刻通りだったので不要だった)。

- 問題用紙に複線図を描く。

- 消せる4色ボールペンとその消去材を腰袋に片付ける。

- 布尺を養生テープでテーブルに貼り付ける。

- ビニル袋を養生テープでテーブルに貼り付ける。

- 腰袋から手袋を出して手に装着する。

- 施工して作品を完成させる(工具は都度腰袋から出し入れする)。

- 気になるところをチェックする(ミスがあったら直す)。

- 過去問演習終了後

- テキストを参考にして欠陥をチェックする。

- 所要時間と振り返りメモを記録しておく(欠陥、改善点、良かった点、など)。

- 作品をばらして器具を練習キットに片付ける。

過去問演習の結果(振り返りメモ)

過去問演習にて実際に記録した「振り返りメモ」を参考までにこちらに公開しておきます。

以下の「+ 振り返りメモ」ボタンをクリックすると表示/非表示に切り替えできます。

| 候補問題 | 1ターン目 | 2ターン目 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| No. | 特徴 | 所要時間 | 振り返り内容 | 所要時間 | 振り返り内容 |

| 1 | 異時点滅Hスイッチ | 51分 |

|

36分 |

|

| 2 | 常時点灯PL | 43分27秒 |

|

32分 |

|

| 3 | 端子台(タイムスイッチ) | 40分 |

|

35分 |

|

| 4 | 端子台(配線用遮断器2P1E、漏電遮断器3P3E) | 37分30秒 |

|

37分 |

|

| 5 | 端子台(配線用遮断器2P1E、漏電遮断器2P2E+ET) | 40分40秒 |

|

36分 |

|

| 6 | 3路スイッチ | 33分 |

|

31分50秒 |

|

| 7 | 3路4路スイッチ、OB | 39分30秒 |

|

38分22秒 |

|

| 8 | VVR、端子台(リモコンリレー)、OB | 33分 |

|

36分30秒 |

|

| 9 | 接地線、リングスリーブ中 | 31分15秒 |

|

38分40秒 |

|

| 10 | 配線用遮断器、同時点滅PL、リングスリーブ中 | 34分 |

|

31分10秒 |

|

| 11 | OB、ねじなし電線管&コネクタ、リングスリーブ中 | 37分 |

|

34分21秒 |

|

| 12 | OB、PF電線管&コネクタ | 33分 |

|

35分19秒 |

|

| 13 | VVR、端子台(自動点滅器)、接地線 | 36分 |

|

34分 |

|

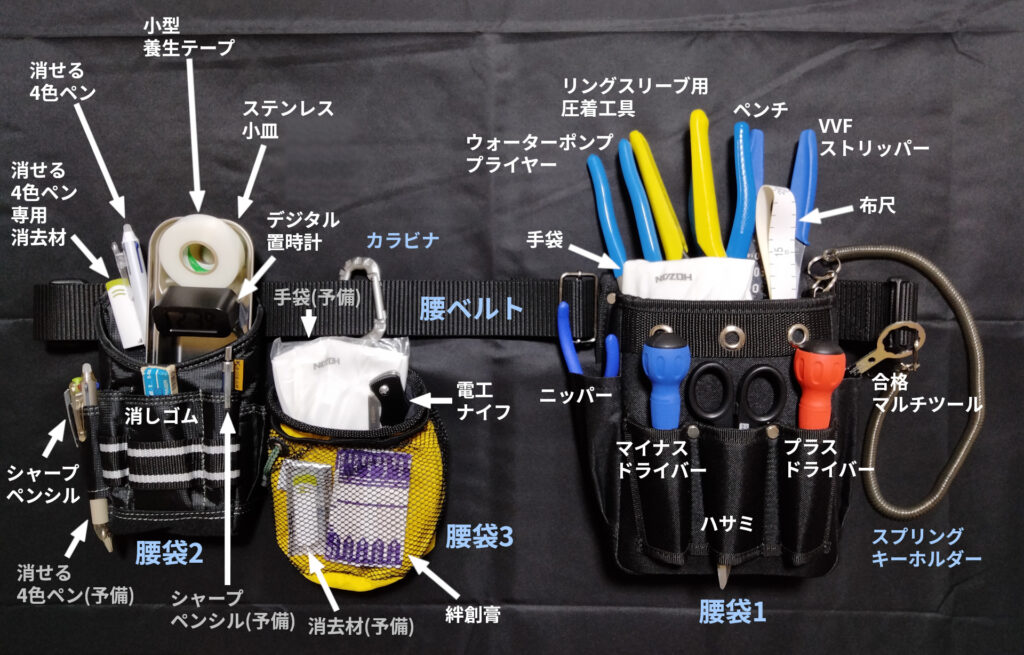

腰袋における工具等の配置

「腰袋」とは業者さんとかよく腰回りに付けてるやつで、工具などの道具を入れるための腰まわりに配置する袋(道具入れ)のことです。

試験で必須のものではないですが、自分は試験本番で腰袋を利用することにしました。

実際には、過去問演習の1つ目をやってみて「自分は試験をスムーズに乗り切るには腰袋が必須」と感じ、かつ、練習のときから使い慣れる必要があると思ったので、過去問演習の2つ目の前に急遽導入するに至りました。

最終的に腰袋の配置と入れる物品は次のようになりました。

過去問演習をやりながら最適化していった最終形態で、実際の試験にもこの配置で挑みました。

この腰袋および配置は、あくまで試験をパスすることだけを目的として自分好みに最適化したものであり、実際の工事現場で通用することを目的としたものではないことをご理解ください。

各腰袋の用途および配置は以下の通りです。

- 腰袋1:工具を入れる腰袋[右腰]

- 「合格マルチツール」はスプリングキーホルダーで接続して落ちないように&外さなくても使用できるようにした。

- 「VVFストリッパー」「ペンチ」「リングスリーブ圧着工具」「ウォーターポンププライヤー」は使用頻度と使う順番をもとに使いやすい順番に格納しておく。

- 材料表から「ウォーターポンププライヤー」を使わない問題だと判断できたら、「ウォーターポンププライヤー」は試験開始前に「腰袋3」に移動しておく。

- 「布尺」は複線図を描いた直後にテーブル上に配置(テープ留め)。

- 「手袋」は「布尺」配置直後に装備。

- 腰袋2:筆記用具を入れる腰袋[左腰]

- 「消せる4色ペン」「消せる4色ペン専用消去材」「小型養生テープ」が出し入れしやすいようにした。

- 「デジタル置時計」「ステンレス小皿」は試験開始直後にテーブル上に配置(テープ留め)。

- 腰袋3:ほぼ使わない物品を入れる腰袋[左腰後方]

- 「非常時のみ使う物品(予備の物品、絆創膏)」「使わない想定の工具(電工ナイフ)」「問題によって使わない工具(ウォーターポンププライヤー)」を入れるために利用。

- 練習中に取り出したい筆記用具/工具が「腰袋1」「腰袋2」からさっと取り出せないことが多く発生したので導入。

- この腰袋を導入したおかげで他の腰袋が簡潔になり作業効率がアップした。

なお、これらの腰袋や工具等の選定や購入については以下の記事をご参照ください。

「技能試験」の受験直前の準備

試験当日のための用意

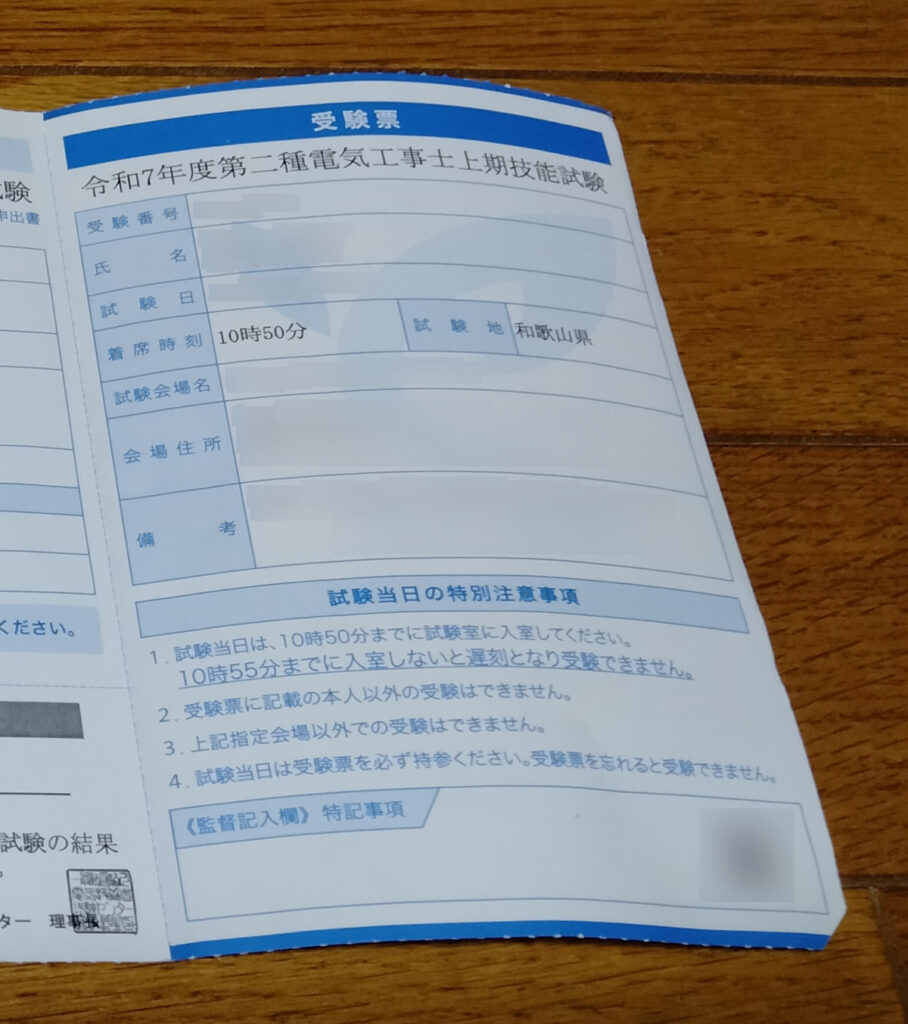

「試験日時」「試験会場」の確認

受験票で確認しました。学科試験のときに30分遅刻したので、とにかく「試験日時」「試験会場」「電車の時刻」を何度もチェックしました。

「持ち物」の用意

受験票に記載の持ち物+自分が追加で持っていくも物をリストアップして、確実にバックパック(リュクサック)に詰め込みました。

内容は以下の通りです。腰袋は当日即使用できる状態にして入れました。

- 受験票

- 顔写真付きの公的証明書(免許証など)

- 筆記用具(上述【A】)

- 工具(上述【B】)

- その他(上述【C】)

正確な情報は必ず受験票または電気技術者試験センターの公式サイトに掲載されている「受験案内」の「受験上の注意」章の「持参するもの/使用できるもの」などの情報をご確認ください。

「技能試験」の受験(本番)

試験日時に試験会場に行って技能試験を受験しました(2025/7/19)。

タイムスケジュール

2025年上期の技能試験のタイムスケジュールは以下の通りです。

| 入室時刻 | 10:50 |

| 入室時刻期限(これ以降入室不可=受験不可) | 10:55 |

| 試験開始時刻 | 11:30 |

| 試験終了時刻 | 12:10 |

当日の状況

当日の状況を紹介しておきます。

会場到着

- 入室時刻の50分前ぐらいには会場に着いた。

- 遅くなって焦りたくなかったので早めに行った。

- 結果的にそんなに早いほどでもなかった。余裕があってよかった。

- 会場によっては(特に男子用)トイレが混むかもという事前情報があり。自身の会場はそうでもなかった。

試験開始前

- 入室時刻かその少し前ぐらいから説明が始まっていた。

- トイレに行ってたらすでに説明が始まっていた。

- 会場内前方で行っている説明の声(マイクあり)がかなり聞き取り辛かった。

- 試験の流れや一般的な注意事項を当日までに動画などで予習するのを推奨。

試験中

- 実際の進行もぴったり上述のタイムスケジュール通りだった。

- アナログ腕時計(秒まで合わせ済み)の秒針11:30ぴったり開始。

- このおかげで、デジタル時計を見て経過時間や終了時刻を意識しやすかった。

- 説明時に受験番号札は明確な指示がなかった(ように思った/聞こえなかった)ので試験時間内の作品完成直後に取り付けた。

試験終了後

- 欠陥なく完成できた感覚あり。

- 試験終了後に作品を触っている人がいたが注意されていなかった(見られてなかっただけ?)。

- 試験終了後にスタッフの指示に従って順次退出。

- スタッフが順次各受験者の席に来て、「退出札」みたいなのを渡されて、持ち物を持って席を立って、「退出札」を会場出口にいるスタッフに渡して、会場を退出する。

「技能試験」の結果発表

試験結果発表まで

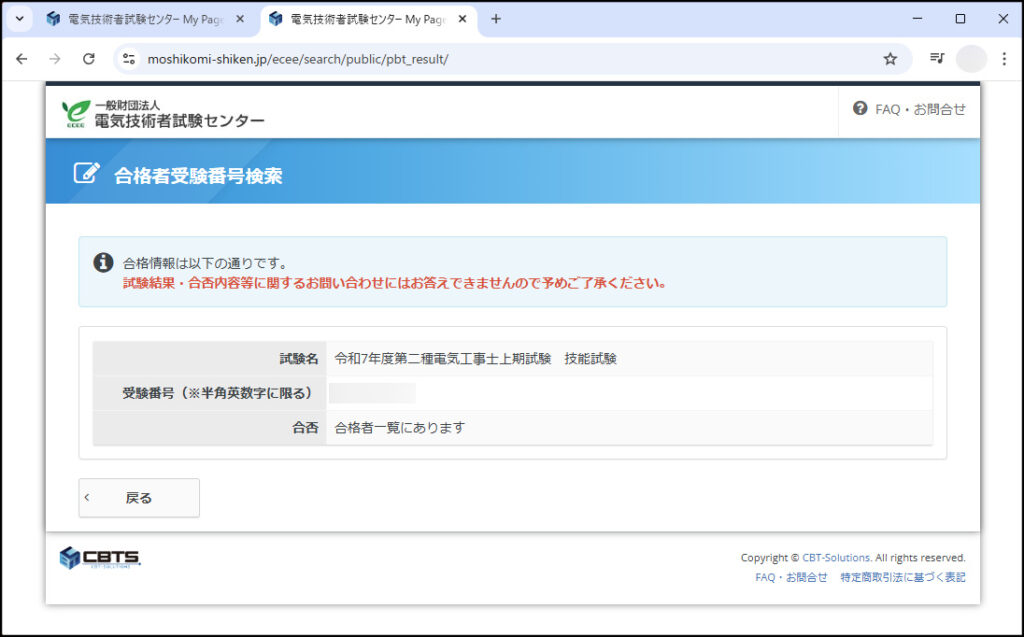

「2025/8/15の正午12時頃」に合否検索サイト上で合否を検索できるとのこと(試験当日に配布された紙に記載さり)。電気技術者試験センターのマイページに該検索サイトへのリンクがありました。

- 作品完成して「欠陥なくできた」と感じて「もし不合格なら自分ではどこが欠陥かわからん」という状況でしたが、やはり発表まで落ち着かなかった。

試験結果発表日

2025/8/15の発表日に電気技術者試験センターのマイページ上のリンクから合否検索サイトにジャンプして結果を確認しました。

- 無事「合格者一覧にあります」だった。

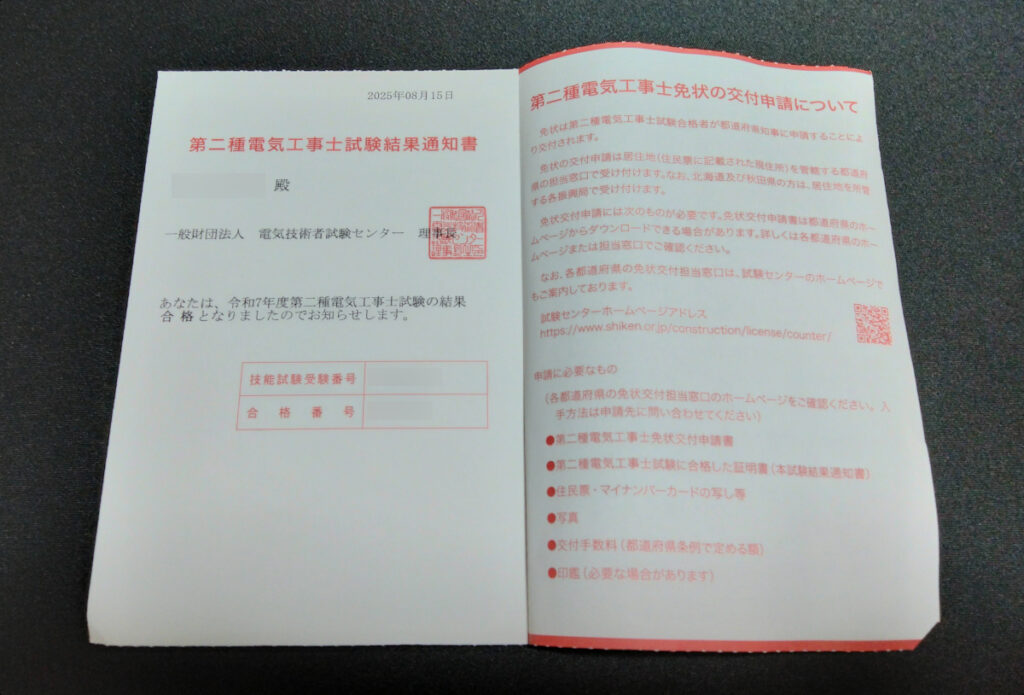

試験結果通知

2025年上期の結果通知書の発送日は2025/8/22予定で、8/26着でした。

- 「合格」と記載があった。

「技能試験」の総括(ノウハウやポイント)

「技能試験」の総括として、準備や対策を通して得た経験をもとにした自分なりのノウハウやポイントを紹介したいと思います。「おすすめ」「自分はこういう方針でやった」の情報です。完全に主観ですので「ご参考まで」です。

なお、実際の試験でもここに記載したことをもとに試験に挑みました。

試験対策

- 試験対策用キットは受験年の候補問題が公表された後に受験年の版のを購入したほうがよい

- 過去と候補問題が同じという保証はない。

- 実際、過去長い間は候補問題はずっと同じだったが2024年の候補問題が2023年から変更になった。

試験全般

- 「試験日時」「試験会場」「電車の時刻」の確認は慎重に。2回以上念入りにチェック!

- 「こんなん間違わんやろ」を思うからこそ油断しやすい。

- 自分は学科試験でやらかした。

- 早い目に会場に着いとく

- 入室時刻の50分前ぐらいに会場に着いたが、トイレ等含め焦らずに用意できて丁度よかった。

- 試験の流れや一般的な注意事項は事前予習するのが望ましい

- 自分のときは会場での説明が聞こえにくかった。

- 「受験番号札を付けるタイミング」「退出のタイミングや手順」などは知っておいたほうが安心できる。

複線図

- 複線図は描くこととした

- 描かないで施工するというスピード重視ではなく、描いて接続ミスしない確実性重視。

- 5分程度は使う前提で無理に早く描こうとしない。

- 消せる4色ボールペンはおすすめ

- 色分けして描けるので配線間違いしにくい。「赤」「黒」「緑」は各色の電線、「青」は白電線。

- 間違ったときに消さず描いて施工するとミスしやすいので「消せる」というのは意外に重要。

- 1本で4色(赤黒緑青)の機能があるのは収納時やテーブル上の置くときに場所を取らなくてよい。

- 問題用紙に直接描く練習はしておくべき

- 描くスペースなど練習中から慣れておくと本番に焦らない。

- もちろん保護板に描いてもよい。

- 問題用紙のどこに描くかは決めておいたほうがよい

- 本番で焦ったり作業効率を下げたりしないため。

- 以下の理由で「配線図」(2ページ目)下のスペースに描くことに決めていた(狭くても)。

- テーブルが狭い&施工時に邪魔になるのでテーブル上に1ページのみ見えるように問題用紙を置きたい。

- リングスリーブ圧着のときなど配線図と複線図を合わせて参照したい。

- 過去問演習中に「施工条件」(3ページ目)下に描いたとき、別ページの配線図と複線図を照らし合わせる作業に手間取った。

- 端子台を使う問題では、問題用紙にすでに印字されている端子台の図から配線する形で複線図を描いたら時短になった(端子台の図が施工条件のページに印字されている場合は自分で端子台の図を描いた)。

- ケーブルに関する情報も記入しておくこととした

- 施工時にケーブルを取り違えないようにするため。

- VVF1.6以外のケーブル(EEM2.0、VVF2.0、VVR2.0、VVR1.6)を使用する箇所は複線図を描くときに記入する。

- ケーブルの2Cか3Cかは複線図を描くときに必ずわかるので記入しない。

施工

- 多少時間をかけてもミスなく施工することを心掛けることとした

- 施工ミスしたものを修正するのには大きく時間を要するため、このほうが最終的に時間内に作品を確実に仕上げることにつながると考える。

- 「ミスなく施工する」ための具体的な施工方針は以下の通りとした

- 1つ1つの施工を丁寧に行う。

- 抜本的に時短となる施工方法やテクニックは取り入れるが、無理に作業を速くしようとしたりしない。

- 欠陥となるようなポイントの箇所(極性など)は施工箇所の「施工前にしっかり確認して施工」「施工後に事後確認」する。

- 作品完成後の欠陥確認は時間がある場合に行う。

- 確認して施工が微妙なところが見つかっても欠陥とならないのであれば修正しない。

- 以下のものは施工開始直後に処理する

- 連用取付枠に連用取付器具を取り付け。

- ゴムブッシングの穴開け。

- アウトレットボックスにゴムブッシングを取り付け。

- 全体の処理手順や処理方法は概ね「ガミデンキちゃんねる」方式の施工方法で処理する(以下は一例)

- 最初にケーブルを切り分けずに「器具を取り付けてからケーブル切断」を繰り返していく。

- ケーブルおよび電線のストリップの手順や長さ。

- リングスリーブ圧着後の心線先端はペンチで切断。

- 差込型コネクタの心線切断&長さ調整はペンチ切断のみで行う。

工具

- 腰袋は非常におすすめ

- 金銭コストを抜きにすればメリットしかない。

- 時短の手段やテンパり対策としては最も効果的かも。

- 手袋は非常におすすめ

- 腰袋の次におすすめ。価格も安いし自分にはメリットしかない。

- 怪我を防ぐことができる、施工時の作業も素手よりやりやすい、素手のダイレクト感をほぼ損なわない。

- 手袋に穴が開いたら試験の際は新品で臨むべき

-

- ストリップ時に引っかかって施工しづらかった。

- 過去問演習の最後のほうに左手親指のあたりに穴が開いたが、験を担いで演習で使っていた手袋で試験に挑んだがやめといたほうがよかった。

-

- 電線管コネクタのロックナット&絶縁ブッシングの締め込みはウォーターポンププライヤーで処理する

- 練習では合格マルチツールでうまく回らなかったため。

- ウォーターポンププライヤーを使用しない問題のときは、試験開始前に「ほぼ使わないものを入れる腰袋」に移す

- これだけで腰袋から工具を出し入れするときに随分わずらわしさが減る。

- 材料表を見て試験前に使用するしない(移動するしない)の判断が可能。

- 実際の試験では使用しない問題だったので移した。

その他物品

- デジタル時計はおすすめ

- 経過時間や終了時刻を確認しやすかった(進行が時刻通りであったので)。

- ステンレス小皿はおすすめ

- 練習中よくテーブル上から落としたリングスリーブと差込型コネクタを入れた。落とさずいけた。

- 試験開始直後からテーブル上に出して使ったが、特に何も注意されなかった。

免状取得

2025/9/1に免状の交付申請を行いました。交付申請は各都道府県に対して行います(学科試験のときに勉強したやつです!)。各都道府県の申請窓口は電気技術者試験センターに掲載されています。

2025年現在では、大阪府の場合は「窓口持参」「郵送」「電子申請(インターネット申込み)」の3つの申請方法がありました。

自分は電子申請を利用しました。電子申請でも必要書類等を別途郵送する必要があります。

その後、審査があり、手数料(5300円)支払いを経て、9/8に申請完了となりました。

申請完了から2週間程度で発送と記載があり、また合格発表直後は混雑するため遅くなるかもしれないというようなことが書かれていました。

免状は自分が必要書類として送った封筒に入れられて簡易書留で郵送されてきます。自分の免状は9/30に到着しました。申請から約1ヵ月はかかったことになります。

晴れて免状持ちになれました!

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(導入編)

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(学科試験編)

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(技能試験編<前編>)

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(技能試験編<後編>)(本記事)