2025年上期の第二種電気工事士試験に一発合格できたので自分なりの手順やノウハウを紹介します。

本記事では「技能試験編<前編>」と題し、実際に受験した技能試験についての申し込みや物品入手などの情報を紹介します。

受験の動機などについては「導入編」を、学科試験については「学科試験編」を、技能試験の試験対策や受験本番などの情報については「技能試験編<後編>」をご参照ください。

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(導入編)

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(学科試験編)

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(技能試験編<前編>)(本記事)

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(技能試験編<後編>)

目次

「技能試験」の全般知識

試験の内容(どんな試験?)

どんな試験か?

公式サイトの情報をそのまま紹介すると、試験の内容は以下の通りです。

以下における「次に掲げる科目」については出典元の情報をご参照ください。

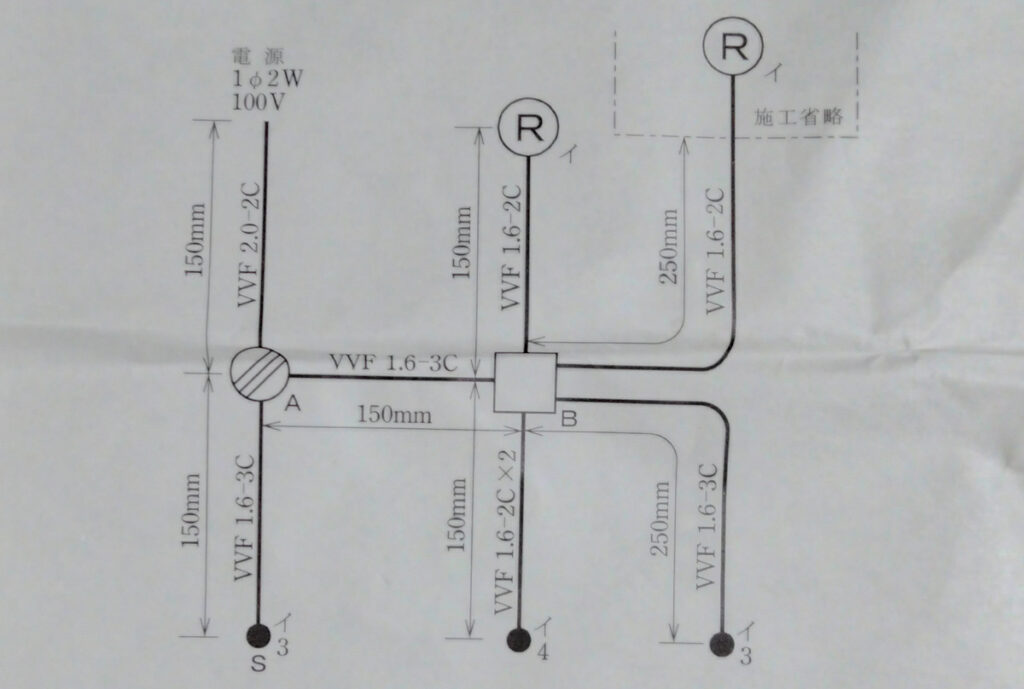

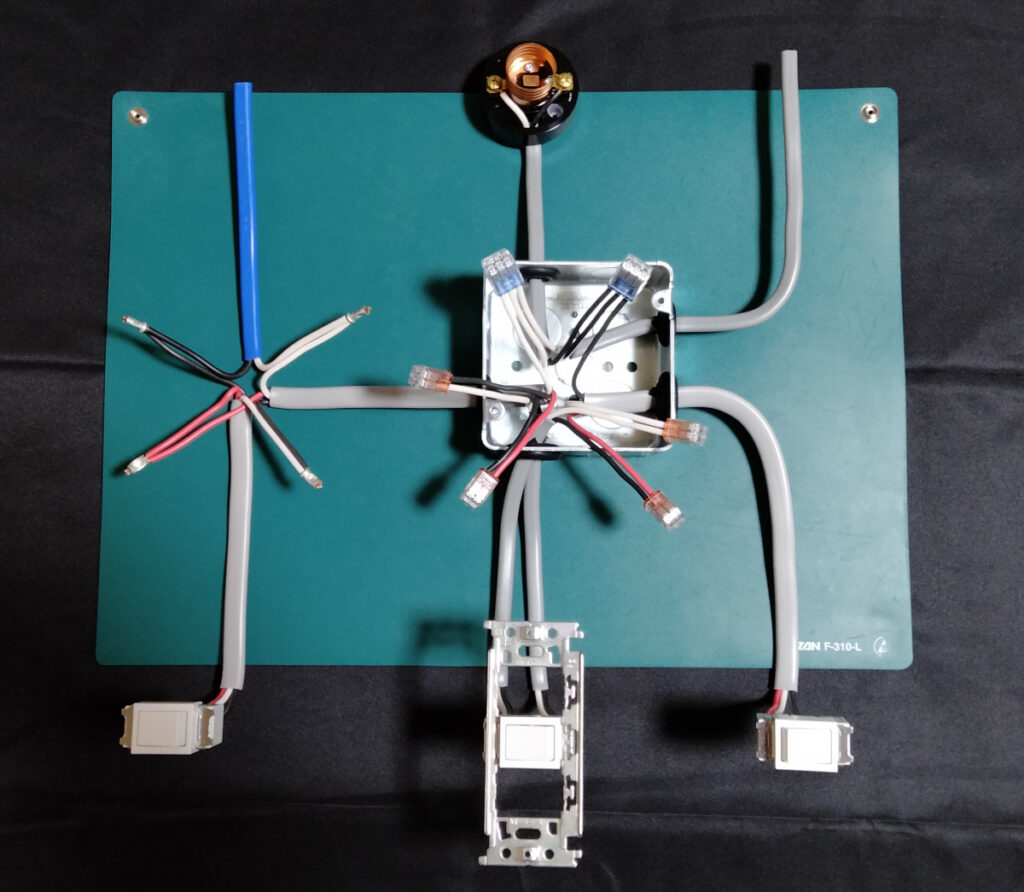

学科試験の合格者と学科試験免除者に対して、次に掲げる事項のうちから、持参した作業用工具により、配線図で与えられた問題を支給される材料で、一定時間内に完成させる方法で行います。

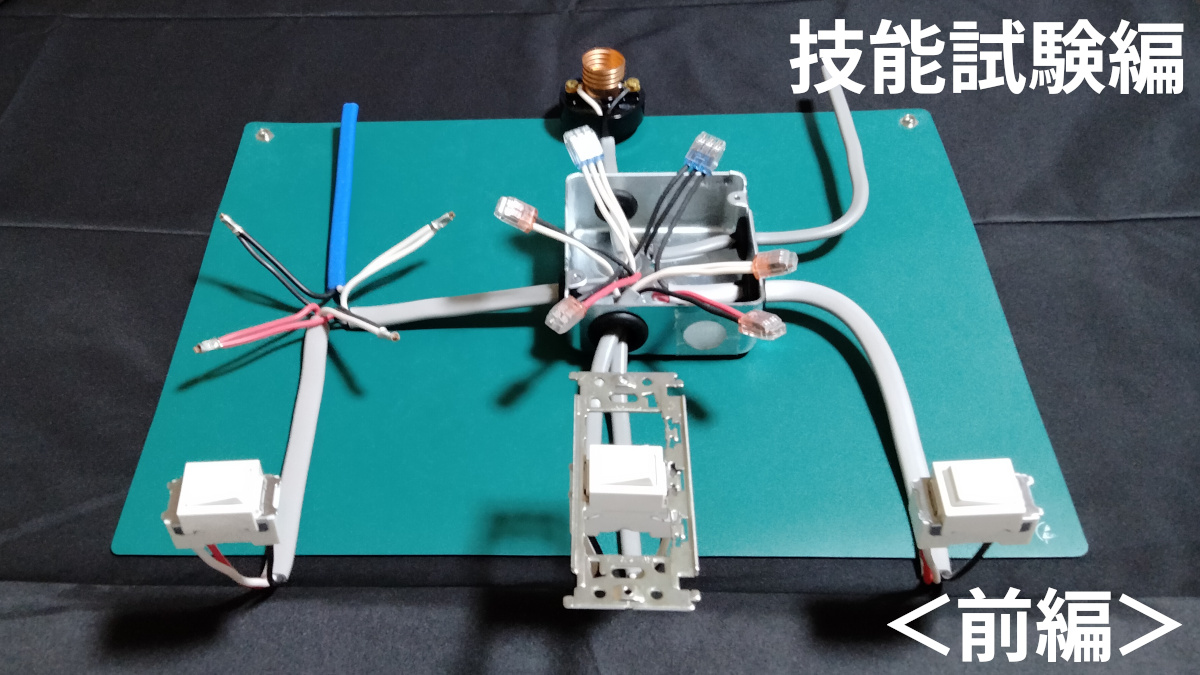

具体的には、一定時間「40分」で、 配布された「材料」を使って、配布された紙に記載されている「配線図」

に基づいて、持参した「作業用工具」

を使って、欠陥なく「作品」

を作りあげる試験です(画像は一例です)。

今後変わる可能性も含め、詳細は以下などの公式サイトの情報をご確認ください。

合格基準

電気技術者試験センターの資料の情報をそのまま紹介すると、技能試験の合格基準は以下の通りです。

技能試験における合格基準は、作品に欠陥がないこととする。

出典:令和7年度第二種電気工事士上期試験受験案内「試験結果の発表と通知」(https://www.shiken.or.jp/construction/upload/ecee_r07_denkou2kamiki_zyukenannai.pdf)

「合格基準」については、電気技術者試験センターの公式サイトのWebページには明記がなく(2025/8/20時点)、対象年(正確には対象期)の「受験案内」に記載されています。すなわち、年や期で合格基準が変わる可能性もあると理解しておいたほうがよいと思われます。

最新の受験案内は、電気技術者試験センターの以下の公式サイトから入手可能です。

「欠陥がない=合格」は「欠陥が1つでもある(未完成を含む)=不合格」の意になります。

「欠陥」「合否」の定義については以下の公式サイトの情報をご確認ください。

候補問題

技能試験には候補となる問題(候補問題)があります。候補問題は次のようなものです。

- 1月ごろ(2025年は1/17)にその年(上期下期共通)の候補問題が公表される。

- 候補問題は13問(少なくとも過去しばらくこの数は変わっていない)。

- 候補問題は年ごとに変わる可能性がある。

- 技能試験の問題は試験会場ごとに候補問題からいずれか1つが出題される。

- 配線図のみ公表される。

- 配線図上の詳細な情報(使用するケーブルなど)は一部含まれない。

- 施工条件は含まれない。

「候補問題」については以下の公式サイトの情報をご確認ください。

試験対策の内容(どんな対策をする?)

最初は「工作の練習をするんだろうな」「過去問あるのかな」という漠然としたイメージから始まりました。以下はやりながらわかった内容をまとめたものになります。

どんな対策をする?

過去問題をもとに作品を作る練習をすることがメインになります。

すなわち、以下をやることになります。

- 時間を計って、

- 過去問題(材料表、配線図、施工条件)(公式サイトから入手)を見ながら、

- 作業用工具(自前で用意)を使って、

- 材料(材料表に記載されている材料を自前で別途用意)をもとに、

- 配線図通りの作品(電気回路)を施工する(完成させる)練習をする

さらに、どの問題が出題されても対応できるようにするために、すべての候補問題に対して上記の練習を行うことが一般的かと思います。

どれぐらい時間がかかる?

学科試験より技能試験のほうが対策に要する時間は見積もりやすいかと思います。

具体的にどれぐらいの時間を要するかのイメージは以下を参考にしていただければと思います。

- 1問分の練習に最低でも「試験時間40分」がかかる。

- 候補問題全13問を練習するとすると13問分の時間がかかる。

- 加えて、1問分の練習ごとに「材料の用意」「問題用紙の用意」「材料の確認」「終了後の作品チェック」「反省点の記録」「屑の片付け」「再利用する器具の取り外し」などの処理が必要で、なんだかんだで「追加で60分ぐらい」を要してしまう。

- 実際には、まあまあ集中力を使うし、1日のうち練習にかけられる時間には限りがあるし、という理由で1日にこなせる数には限界がある。

- 仮に1日1問こなすとすると、全13問を1ターンには最低13日、2ターンには最低26日を要する。

- 結論として、「1日1問」こなして「全13問を2ターン」やるなら、スムーズに実施できたとしても「ざくっと最低1か月」はかかるとみておくべき。

試験対策用キット

過去問題をもとに演習(工作)を行うための物品をセット化した「試験対策用キット」が各社から販売されています。

「材料のみ」「工具付き」「テキスト付き」などがあります。バリエーションの一例としては以下のようなものがあるかと思います。

- 候補問題全13問を1回行うだけの「材料」が含まれたキット

- 候補問題全13問を2回、3回行うための「材料」が含まれたキット

- 指定工具や便利な工具をまとめた「工具」のセット

- 「材料」「工具」をセットにしたキット

- 「材料」「工具」に加え「テキスト」(コンテンツ)もセットにしたキット

試験対策用コンテンツ

ここでの「試験対策用コンテンツ」は、「材料」「工具」のような「物品」ではなく、理解/勉強用のための「情報」になります。

以下のようなコンテンツがあるかと思います。他のコンテンツも含め世の中にどんなものがあるか未調査です。

- 書籍

- Webサイトの解説記事

- 動画サイトの動画

技能試験は実技の試験であるため、試験対策として実際の作業を理解したりイメージしたりする必要があるので、学科試験とは違って書籍(文字や静止画写真など)だけで試験対策を行うのは少々難しいため、動画コンテンツなどをうまく活用するのがおすすめです。

動画の施工作業を見て手順を理解したりノウハウを得たりすることで、より効率的に学習や試験対策ができると思います。

「技能試験」の申込関連の処理

自分が行った「技能試験」に関する申込関連の処理を紹介しておきます。

あくまで自分が行った処理なので「必須」「希望者のみ」「自分のみ」などが混在しています。

- 【必須】受験申込時の「技能試験」に関する処理

- 【自分には必要だった】学科試験合格後の「技能試験」に関する処理

【必須】受験申込時の「技能試験」に関する処理

『「第二種電気工事士資格試験」の「受験申込」』時に行った「技能試験」に関する処理は以下になります。

「受験申込」については「導入編」をご参照ください。

- 【必須】技能試験の「試験地」を指定

- 最初、住まいが大阪なので「大阪」を指定して申し込み

- 後日、変更(後述)

【自分のみ】学科試験合格後の「技能試験」に関する処理

学科試験受験→学科試験合格後に行った「技能試験」に関する処理は以下になります。

この処理は学科試験合格発表日直後に行いました。

- 【自分のみ】技能試験の「試験地」を変更

- 過去の技能試験の試験会場をネットで調べてみると、いずれの会場も「大阪」より「和歌山」のほうが自宅から近かったので「試験地」を「和歌山」に変更

- 「試験地」変更処理は期限あり

「技能試験」のための物品を揃える

「技能試験」の対策や受験のために揃えた物品について紹介します。

物品入手の方針

自身の「技能試験」における物品入手の方針は以下でした。

- 確実に1回で試験に合格することが最優先

- 合格するためには(合格する確率が下がるぐらいなら)積極的に物品にお金を投資する

必要な物品(どんな物品がいるか?)

必要な物品は「受験当日に持参すべき物品」+「試験対策のために使う物品」になります。対策しなくても余裕な方には後者は不要です。

以降の節では、実際に筆者が揃えた物品を次の区分に分けて紹介します。

- 受験当日に持参すべき物品

- 試験対策のためだけに使う物品(対策が必要な人のみ)

なお、「受験当日に持参すべき物品」については、電気技術者試験センターの公式サイトに掲載されている「受験案内」の「受験上の注意」章の「持参するもの/使用できるもの」に情報が記載されています。

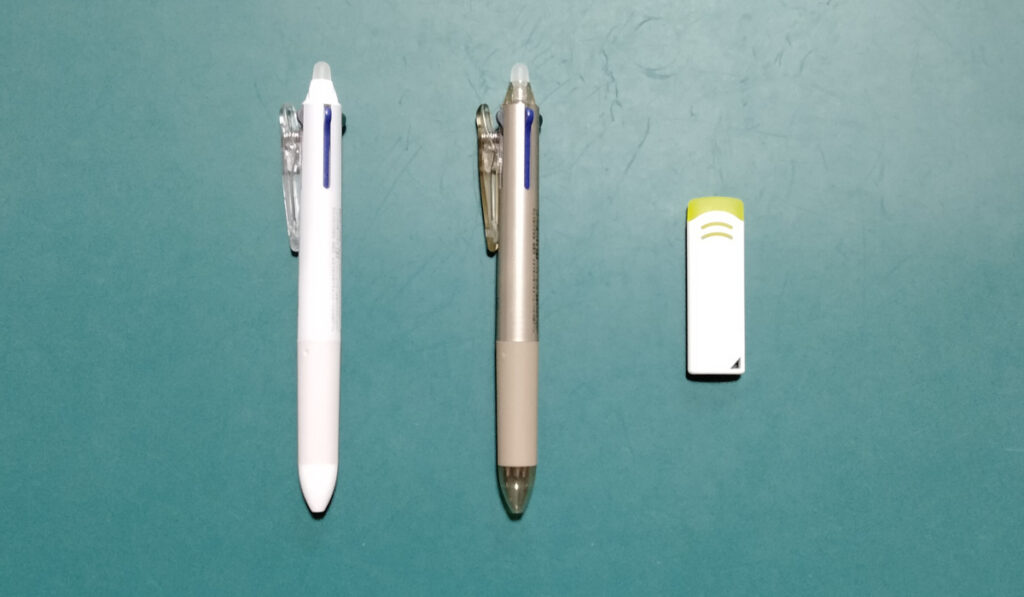

【A】筆記用具/文具

「持ち物として指定されている筆記用具」と「ネットで調べた情報をもとに追加で用意しようと考えた筆記用具/文具」です。

| 物品名 | 必要性 | 用途 | 入手した製品 | コメント |

|---|---|---|---|---|

| シャーペン +HBの芯 |

必須 | 受験番号札に必要事項を記入 | 家にあったもの(HBの鉛筆でも可) (予備含め2本) |

|

| 消しゴム | ほぼ必須 | 受験番号札に必要事項を記入(失敗時) | 家にあったもの |

|

| 消せる4色ペン | おすすめ | 複線図を描く | PILOT フリクションボール4 LKFB-80EF (予備含め2本) |

|

| 消せる4色ペン専用消去材 | おすすめ | 複線図を描く | PILOT フリクションイレーザー ELF02-10 |

|

| 小型養生テープ | おすすめ |

|

ニチバン 養生用テープ小巻 185S-15 |

|

「シャーペン+HBの芯」「消しゴム」

「消せる4色ペン(2本)」「消せる4色ペン専用消去材」

「小型養生テープ」

買ったけど使わなかった筆記用具/文具

- 油性ペン(ケーブルに印付けたりするかと思ったが時間の余裕なく利用せず)

【B】工具

「持ち物として指定されている指定工具の作業用工具」と「ネットで調べた情報をもとに追加で用意しようと考えた作業用工具/工具」です。

表中の青文字は指定工具です。。

| 物品名 | 必要性 | 用途 | 入手した製品 | コメント |

|---|---|---|---|---|

| ペンチ | 自分には必須 |

|

HOZAN P-43-175 (DK-28@試験対策用キット) |

|

| プラスドライバー | 必須 |

|

HOZAN セット専用品(+)No.2 (DK-28@試験対策用キット) |

|

| マイナスドライバー | 自分には不要 |

|

HOZAN セット専用品(-)5.5mm (DK-28@試験対策用キット) |

|

| スケール | 自分には必須 |

|

HONZAN 布尺 SB-67 (DK-28@試験対策用キット) |

|

| ウォーターポンププライヤー | 自分には必須 |

|

HOZAN P-244 (DK-28@試験対策用キット) |

|

| リングスリーブ用圧着工具 (指定の適合品) |

必須 |

|

HOZAN P-738 (DK-28@試験対策用キット) |

|

| 電工ナイフ | 自分には不要 |

|

HOZAN Z-680 (DK-28@試験対策用キット) |

|

| VVFストリッパー | 自分には必須 |

|

HOZAN P-958 (DK-28@試験対策用キット) |

|

| ニッパー | おすすめ |

|

ツノダ 小型ニッパー MN-115 |

|

| ハサミ | 自分には不要 |

|

オルファ ハサミ Ltd-10 |

|

| 合格マルチツール | あるとよい |

|

HOZAN DK-200 |

|

| 手袋 | 自分には必須 |

|

HOZAN 電気工事士技能試験用グローブMサイズ(3双入) Z-382-M |

|

| 腰袋+腰ベルト | 自分には必須 |

|

|

|

「指定工具」「VVFストリッパー」

「ニッパー」「ハサミ」「合格マルチツール」

「手袋」

「腰袋+腰ベルト」

実際に購入した「腰袋」「腰ベルト」

購入した「腰袋」「腰ベルト」に類似した商品

買ったけど使わなかった工具

- HOZAN 合格クリップ(クリップしている時間の余裕がなかった)

- HOZAN 合格ゲージ(自分には邪魔だった&思ったより利便よくなかくVVFストリッパーに印字されているゲージのほうが使いやすかった)

- コンベックス(布尺のみで足りた&都度手にもって計るのは作業しずらい)

- プラスチックの定規(布尺のみで足りた&都度手にもって計るのは作業しずらい)

- Panasonic プレートはずし器 WV8400(合格マルチツールのみ使った)

使用不可の工具

以下の工具は使用不可です。

- 電動工具

- 改造工具

- 自作工具

- カッターナイフ(「不可」ではないが「自粛」)

上記以外の「手動工具」は概ね可だと思います。

詳細は、公式サイトに掲載されている「受験案内」の「受験上の注意」章の「持参するもの/使用できるもの」や「技能試験に係る欠陥の判断基準等について」の「技能試験の概要と注意すべきポイント」などをご確認ください。

【C】その他物品

「筆記用具/文具」「工具」以外で揃えておいたほうがよいと考えた物品です。

| 物品名 | 必要性 | 用途 | 入手した製品 | コメント |

|---|---|---|---|---|

| デジタル置時計 | おすすめ | 作業中に時刻を確認(裏面に養生テープ付けてテーブル固定) | 音が出る機能なしのデジタル置時計(セリアで購入) |

|

| アナログ腕時計 | 任意 | 予備&テンパってデジタル時計で時間感覚がわからなくなったとき用 | 音が出る機能なしのアナログ腕時計(家にあったもの) |

|

| ステンレス小皿 | おすすめ | 「リングスリーブ」「差込型コネクタ」入れ(裏面に養生テープ付けてテーブル固定) | ステンレス小皿(家にあったもの)(セリアで購入) |

|

| 絆創膏 | あるとよい | 怪我したとき用 | 一般的なやつ(家にあったもの) |

|

「デジタル置時計」「アナログ腕時計」「ステンレス小皿」「絆創膏」

【D】練習用材料(試験対策用)

技能試験本番と同じ環境で施工を練習をするために用意した練習用材料です。

材料は試験問題における「材料」(材料表に記載される物品)を指し、ここでは「材料」における電線類のものを「電線」、電線類以外のものを「器具」と表現しています。それぞれの詳細は後述します。

| 物品名 | 必要性 | 用途 | 入手した製品 | コメント |

|---|---|---|---|---|

| 試し練習用ケーブル | 任意 | 試験練習の前にストリップを試し練習するために使用 | VVFケーブル少量(フリマで購入) | |

| 練習用電線 | おすすめ | 試験練習時の材料として使用 | ケーブル&電線一式 全13問2回分 (@試験対策用キット) |

|

| 練習用器具 | おすすめ | 試験練習時の材料として使用 | 器具一式 全13問2回分 (@試験対策用キット) |

|

これら材料は、各社から販売されている「試験対策用キット」などを利用するか、ホームセンターなどで自分で購入してくることで揃えます。

材料の「電線」と「器具」

上述した「材料」における「電線」「器具」は具体的には以下のものを指しています。

- 電線

- VVFケーブル(1.6-2C、2.0-2C、1.6-3C、2.0-3C)

- VVRケーブル(1.6-2C、2.0-2C)

- EM-EEFケーブル(2.0-2C)

- IV電線1.6(黒、白、赤、緑)

- 器具

- アウトレットボックス

- ねじなし電線管(E19)

- ねじなしボックスコネクタ(E19)+ロックナット+絶縁ブッシング

- PF電線管(PF16)+PF電線管用ボックスコネクタ

- 配線用遮断器(100V2P1E)

- 端子台(3極、5極、6極)

- ランプレセプタクル

- 露出型コンセント

- 引掛シーリングローゼット(角、丸)

- 埋込連用タンブラスイッチ(片切、位置表示灯内蔵、3路、4路)

- 埋込連用パイロットランプ

- 埋込連用コンセント

- 埋込連用接地極付コンセント

- 埋込コンセント(2口、15A125V接地極付接地端子付、20A250V接地極付)

- 埋込連用取付枠

- ゴムブッシング(19、25)

- リングスリーブ(小、中)

- 差込型コネクタ(2本用、3本用、4本用)

上にリストアップしたのは電線名、器具名だけで長さや個数は省略しています。

2024年の全13問の候補問題(2025年と同じ)に対する過去問題をもとに必要な電線と器具をリストアップしたつもりです。

なお、用意する材料の個数については以下の点に注意が必要です。

- ある対象年の候補問題全13問を通して練習(過去問演習)する場合、対象年の全13問分の過去問題の材料表に記載のすべて材料を必要な長さ/個数用意する必要がある。

- 複数の候補問題で共通して使用する材料は候補問題間で使いまわすことができる

- 例:施工で壊さなければ1個のランプレセプタクルで全13問を練習可能。

- 「ケーブル/電線類」「リングスリーブ」は「ねじなし電線管の止めネジ」「ゴムブッシング」は一度使用すると再利用できない材料なので該材料を使用する問題ごとに必要数分用意する必要がある。

- 「リングスリーブ」は失敗したとき用に予備を用意しておくべき(試験でも予備分も余分に配布される)。

- 「ねじなしボックスコネクタの止めネジ」「ゴムブッシング」については該当する施工を過去問演習を乗り切るという方法もある(自分はこれ)。

- それぞれの器具は問題ごとに使用する個数が異なる。

- 各問題において使用する器具/使用しない器具がある。

- 「ゴムブッシング」「リングスリーブ」「差込型コネクタ」を使用する問題ではこれら器具を同一問題内で複数個使用する。

- 「リングスリーブ埋込連用タンブラスイッチ(片切)」「埋込連用タンブラスイッチ(3路)」「埋込連用取付枠」を2つ使用する問題がある(3つはない)。

- 上述以外の器具は各問題で最大1つしか使用しない(はず)。

- 試験対策用キットでは、キットに含まれる材料の各器具の個数は「必要最小限の数」「予備を含んだ数」「2回分のセットだけど1回分の数」のような感じになっている。

- 「埋込連用取付枠」は繰り返し利用で消耗/破損しやすいので予備を用意しておくほうがよい。

- 取り付け/取り外しを繰り返し行っていると右側のかしめる箇所が千切れてしまうことがある。

ここに記載した情報や解釈は間違ってるかもしれませんので、あくまで参考に留めていただき、公式サイトの過去問題の材料表で正確な情報をご確認お願いいたします。

【E】試験対策用テキスト(試験対策用)

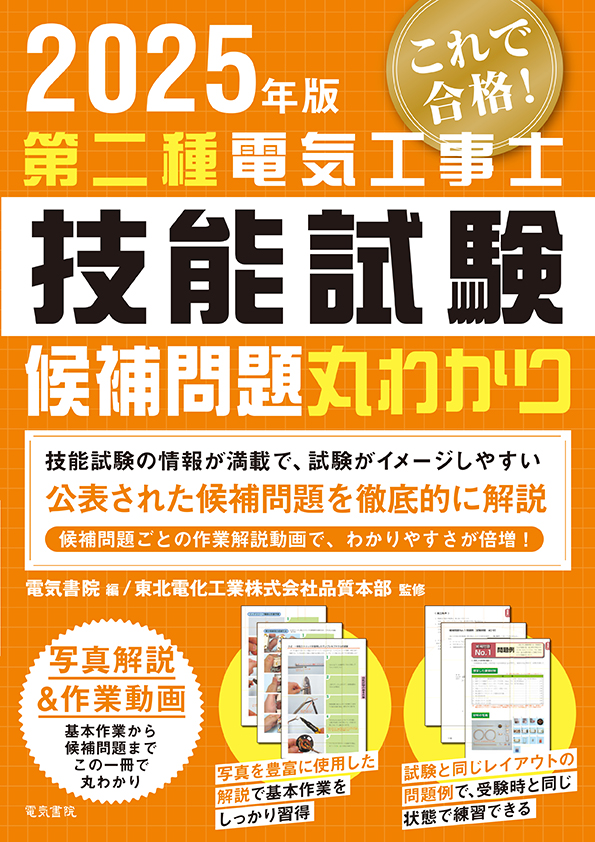

技能試験の試験対策用のテキストです。

自分の場合は、試験対策用キットに付いてたので利用しました。結果的に役に立ちましたがキットに付いてなかったら別途入手はしてなかったかもしれません。

| 物品名 | 必要性 | 用途 | 入手した製品 | コメント |

|---|---|---|---|---|

| 試験対策用テキスト | 任意 | 技能試験対策全般や過去問演習のためのテキストとして使用 | 第二種電気工事士技能試験 候補問題丸わかり 2024年版(電気書院) (@試験対策用キット) |

|

購入した試験対策用キットが2024年のものなのでテキストも2024年版です。

試験対策用キットとして揃えた物品

上述にて紹介してきた物品のうち以下の物品(上述の表中に「@試験対策用キット」と記載があるもの)は「試験対策用キット」としてセット購入することで揃えました。

- 【A】工具のうちの「指定工具」+「VVFストリッパー」

- 【D】練習用材料の「練習用電線」「練習用器具」

- 【E】試験対策用テキスト

実際に購入した試験対策用キット

実際に購入した商品は以下のものになります。

(電線、器具、工具、テキスト付き)

正確には、電線が2回分、器具は1回分(各回で使いまわし)になります。

試験対策用キットには、他にも「ホーザン社のセット」(DK-52、他)や「ジャパンエレグロス社のセット」(モズシリーズ)などがあります。「材料を何回分のにするか」「工具付きがいい」などの希望と合わせてお好みで好きなのを選択すればよいと思います。

試験対策用キットを購入した理由

試験用対策キットを購入するに至った思いや理由は以下の通りです。

- 全13パターンの候補問題をできれば2回練習(実際に施工)したい。

- 自分的には実際やってみて「1回は不安」「3回はいらん」で「2回でよかった」です。

- 安く入手する方法があったかもしれないが時間的コストを低くするためセットものにした。

- 特に材料を調べて過不足なく用意するのはとても大変。

- セールだったので試験直前だと品薄になったり高額になるかもしれないから早めに買った。

- あまり深く考えずに受験年(2025年)の前年に購入した。

- 年ごとに候補問題が同じという保証はないので、候補問題が公表された後に受験年の版を買ったほうがよかった(買ったときは理解してなかった)。

- たまたま2025年の候補問題は2024年と同じだったのでセーフだった。

【後編につづく】

「技能試験」の本記事以降のお話(以下)は「技能試験編<後編>」をご参照ください。

- 「技能試験」の試験対策としてやったこと

- 「技能試験」の受験直前の準備

- 「技能試験」の受験(本番)

- 「技能試験」の結果発表

- 「技能試験」の総括(ノウハウやポイント)

- 免状取得

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(導入編)

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(学科試験編)

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(技能試験編<前編>)(本記事)

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(技能試験編<後編>)