2025年上期の第二種電気工事士試験に合格したので自分なりの手順やノウハウを紹介します。

本記事では「学科試験編」と題し、実際に受験した学科試験についての準備や試験の情報を紹介します。

受験の動機などについては「導入編」を、技能試験については「技能試験編」をご参照ください。

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(導入編)

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(学科試験編)(本記事)

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(技能試験編<前編>)

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(技能試験編<後編>)

目次

「学科試験」の全般知識

試験の内容(どんな試験?)

どんな試験?

公式サイトの情報をそのまま紹介すると、試験の内容は以下の通りです。

以下における「次に掲げる科目」については出典元の情報をご参照ください。

電気工事士法施行規則第10条第2項の規定に基づき、次に掲げる科目について試験を行います。出題形式は四肢択一方式で、「筆記方式」はマークシートに解答を記入する方式、「CBT方式」はパソコンで解答を入⼒する方式になります。

具体的には、一定時間「120分」以内に、出題形式が四肢択一の全50問の問題を解く試験です。

今後変わる可能性も含め、詳細は以下などの公式サイトの情報をご確認ください。

合格基準

電気技術者試験センターの資料の情報をそのまま紹介すると、学科試験の合格基準は以下の通りです。

学科試験における合格基準点は、60点とする。

出典:令和7年度第二種電気工事士上期試験受験案内「試験結果の発表と通知」(https://www.shiken.or.jp/construction/upload/ecee_r07_denkou2kamiki_zyukenannai.pdf)

1問2点の全50問(過去しばらくの間変わっていない)だと、60点=30問正解が基準ということになります。

なお、「合格基準」の具体的な点数は、電気技術者試験センター公式サイトには明記がなく(2025/8/20時点)、期ごと「受験案内」には明記されています。ですので、年や期ごとに合格基準が変わる可能性もあると理解しておいたほうがよいと思われます。

また、「60点」はあくまで「合格」の「基準」と推測されるので、「60点」以下でも合格することもある(「60点」以上でも不合格になることもある?)かもしれません。

最新の受験案内は、電気技術者試験センターの以下の公式サイトから入手可能です。

試験対策の内容(どんな対策をする?)

最初は「何をしないといけないのか」それすらもやっとした状態で始めました。以下はやりながらわかった内容をまとめたものになります。

どんな対策をする?

学科試験なので、「試験に出る問題について座学で勉強して理解する」「過去問解く」あたりがやることのメインで、箇条書きすると以下のような作業をすることになります。

- 学科試験の全体像の把握(出題内容や範囲など)

- 出題内容についての基礎学習

- 過去問題を用いて疑似試験

どれぐらい時間がかかる?

自分は期間にして「約1か月半」ぐらいの時間をかけました。ちなみに序盤のペースが遅く最後は理想通りにはいかず駆け込みで最低限こなした感じになりました。

かかる時間はおそらく人によってまちまちで、共通するのは「対策を開始してから試験日までの間できる限り各自のペースで対策する」だと思います。

「各自のペースで」については、時間や体調や集中力などの要素もありますが、「浅く広く覚える」「点を稼げそうな科目を重点的に勉強する」「特定の科目を捨てる」などの勉強の仕方を各自判断で考えていくという意味と捉えていただければと思います。

試験対策用コンテンツ

試験対策をするにあたって「どんなコンテンツがあるのか」について記します。

「学科試験の全体像」に関しては、電気技術者試験センター公式サイトの以下の情報が最もベースとなる情報といえます。

しかし、「出題内容についての基礎学習」をするにあたっては、別途詳しく解説してくれているなんらかのコンテンツの利用が必須になると考えます。

自分がざっと調べた感じでは、以下のようなコンテンツがありました。

- 書籍

- Webサイトの解説記事

- 動画サイトの動画

- スマホアプリ

それぞれに良さがあると思うので自分に合ったものを選択するのがよいと思います。

「学科試験」の申込関連の処理

自分が行った「学科試験」に関する申込関連の処理を紹介しておきます。

あくまで自分が行った処理なので「必須」「希望者のみ」「自分のみ」などが混在しています。

- 【必須】受験申込時の「学科試験」に関する処理

- 【希望者のみ】CBT方式への変更処理(およびそれに伴う処理)

【必須】受験申込時の「学科試験」に関する処理

『「第二種電気工事士資格試験」の「受験申込」』時に行った「学科試験」に関する処理は以下になります。

「受験申込」については「導入編」をご参照ください。

- 【必須】学科試験の「試験地」を指定

- 最初、住まいが大阪なので「大阪」を指定して申し込み

- 後日、変更(後述)。

【希望者のみ】CBT方式への変更処理(およびそれに伴う処理)

受験申込後、しばらくするとCBT方式への変更が可能になります。

「CBT方式への変更」に関して行った処理は以下になります。

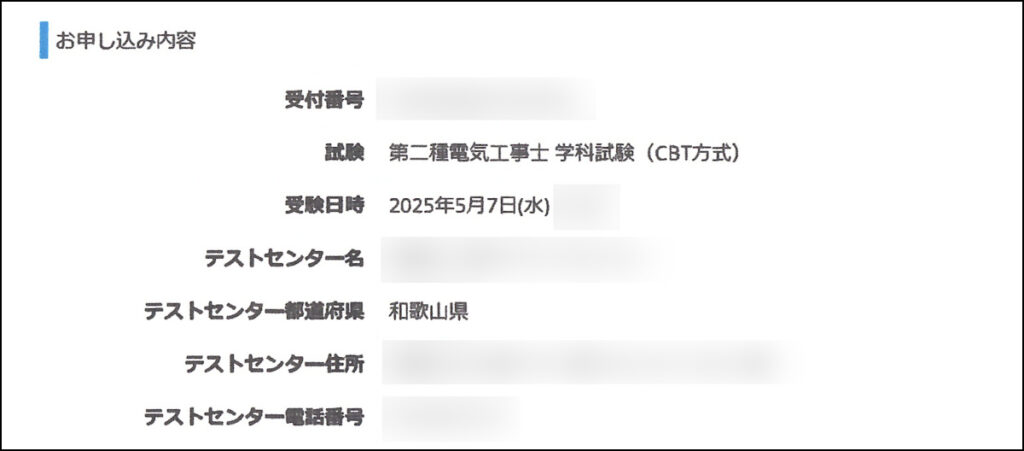

受付期間の初日(2025/4/11)に行いました。

- 【自分のみ】学科試験の「試験地」を変更

- 「CBT方式への切替申請」の操作においてCBT試験会場一覧を見たら、自宅の近くで受けられる試験会場がなかったので、該切替申請をする前に「試験地」を「和歌山」に変更

- 学科試験の「試験地」変更処理は、学科試験の試験地変更期限(2025/4/17)まで可能

- 【希望者のみ必須】CBT方式への切替申請

- 「試験日時」と「試験会場」を指定して申請

- 試験日は勉強時間に余裕が欲しかったのでCBT方式の学科試験期間の最終日付近(2025/5/7)にした

- 「試験日時」と「試験会場」を指定して申請

CBT方式とは

CBT方式は、紙への筆記ではなくコンピュータを使った受験方法です。

受験申込後、「CBT方式への変更期間」の間に「CBT方式への切替申請」することで筆記方式からCBT方式に切り替え(変更)が可能です。CBT方式への切替申請では試験日時と試験会場を指定します&できます。

自分で選んだ試験日時に試験会場に行って、備え付けのコンピュータをマウス操作(ログイン時はキーボード操作あり)して試験問題に回答します。

日時と会場の自由度が高いので、「コンピュータ操作」「試験日が早い」などが許容できる人にとっては利点しかない受験方法だと思います。CBTは別の資格試験で経験済み&とても受験しやすかったので、自分は今回もCBT一択でした。

その他、正確な情報や詳細は公式サイトの情報をご参照ください。

「学科試験」のための物品を揃える

「学科試験」の対策や受験のために揃えた物品について紹介します。

物品入手の方針

自身の「学科試験」における物品入手の方針は以下でした。

- 確実に1回で試験に合格することが最優先

- 検討や調査にあまり時間をかけない

- お金をなるだけかけない(かけなくてもできそうなので)

- わからん中始めるので無難な勉強方法にしたい

この方針をもとに「試験対策用コンテンツ」は「試験対策用テキスト」(紙の書籍)を選択しました。

必要な物品(どんな物品がいるか?)

入手が必要だと考えた物品は以下の通りです。

- 受験当日に持参すべき物品

- なし(新たに入手必要なし)

- 試験対策のためだけに使う物品(対策が必要な人のみ)

なお、「受験当日に持参すべき物品」については、電気技術者試験センターの公式サイトに掲載されている「受験案内」の「受験上の注意」章の「持参するもの/使用できるもの」に情報が記載されています。

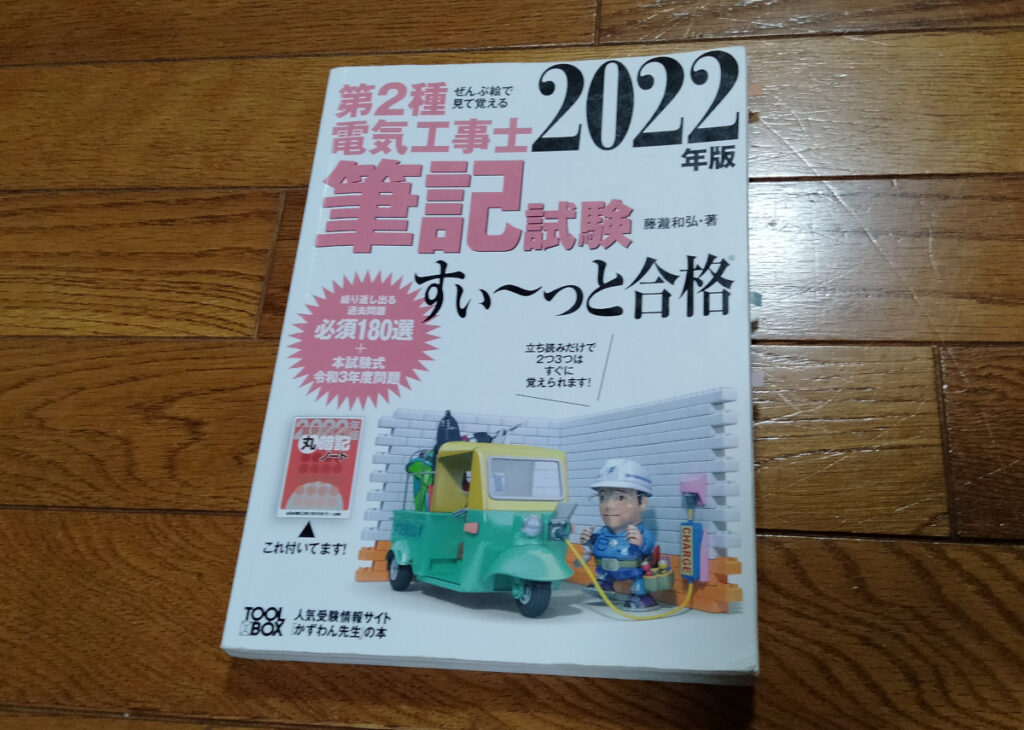

【A】試験対策用テキスト

学科試験の勉強するために試験対策用テキスト(紙の書籍)を買いました(2025/3月初旬 受験申込した直後)。

| 物品名 | 用途 | 入手した製品 |

|---|---|---|

| 試験対策用テキスト | この1冊で試験対策をすべて対応 | 第2種電気工事士 学科試験 すい~っと合格(オーム社) |

今回入手したのは2022年版↓。

2023年までは「筆記試験」、2024年からは「学科試験」と名称が変わっているようです。

今回入手した書籍にした理由は以下の通りです。

- どの書籍がいいのか探すのが面倒なので有名っぽいのにした

- 対策としてやるべきことが1冊にすべて入っている

なお、この書籍は「全体像」「解説ページ」「想定問題」「過去問題」が1冊になっています。付録の重要ポイント丸暗記ノートは、勉強中に「この式どこに書いてあったっけ」と思ったときに調べるのと、当日電車の中で読むのに利用しましたが、なくても困らないかも。

試験問題が年度を経て大きく変わっていないみたいだったので自分は古い年度の中古品の書籍で済ませましたが、心配な方は最新版を購入するほうが無難だと思います。

今回自分はこの書籍にしましたが、他にも同様のオールインワンなテキストがあるのでお好みで選べばよいと思います。

なお、過去問題に関しては、当初は電気技術者試験センターの公式サイトから無料でダウンロード可能な過去問題も利用しようと思ってたのですが、時間がなくなったので上記書籍に付属の過去問題のみを利用しました。

【B】試験対策用その他物品

実際は「書籍」のみを入手して、他には何も買ったりしてません。

ここでは、「実際に入手しなかったけど試験対策用に入手しとけばよかった物品」を紹介しておきます。

あったらよかった物品

用意できなかったけどあったらよかったものを紹介しておきます。

- 2時間計れるタイマー

- 学科試験の試験時間は120分。

- うちにあったキッチンタイマーは99分99秒までしか計れず使えなかった。

- 過去問演習にはスマホのタイマーを利用した。

- 技能試験の過去問演習のときに使おうと思って学科試験終わった後に「クツワ 学習タイマー ハカラート MT024 」という24時間タイマーを買ったけど技能試験は40分だったので結局使わず(無計画)。

「学科試験」の試験対策としてやったこと

「学科試験」の試験対策として行ったことは以下の通りです。

- 【試験対策STEP1】試験範囲や全体像の把握

- 【試験対策STEP2】解説ページを読んで理解

- 【試験対策STEP3】想定問題を解く

- 【試験対策STEP4】過去問演習

2025年上期の受験に向けて、2025年4月初旬ぐらいに勉強を開始しました。

【試験対策STEP1】試験範囲や全体像の把握

まずは、試験対策用テキスト(以下、テキスト)の最初に書いてあった出題内容や範囲、どんなことを勉強する必要があるのかについて把握しました。

理解した中で重要だと思ったのは以下の通りです。

- 学科試験の問題は全50問。1問が2点で100点満点。

- 60点以上(30問以上正解)で合格基準(=合格のめやす)。

- 「材料や工具」「法規」「施工方法」などのいろんな科目がある。

- 各科目には、問題が多く出題される科目、問題が少ししか出題されない科目がある(科目ごとの出題数に偏りがある)。

- すなわち、科目ごとに重視する度合いを変えて勉強したほうがよい。

- 過去問題があれば想定問題がなくても試験対策は十分可能だと思う。

ネットの情報を見ていると、特定の科目やジャンルの問題を捨てて取捨選択して臨む人もいるようでした。

【試験対策STEP2】解説ページを読んで理解

次に、テキストの「解説ページ」を読み始めました。ひたすら読み込みました。

やりながら/やり終わっての気付きは以下の通りです。

- 全体的に暗記しなければいけない事柄が多く、眠いし頭に入ってこない。覚えたつもりでもすぐ忘れてる。

- 思ってたより範囲が広くボリュームが大きい。というか自分の覚えが悪く、繰り返し読み返したりするので進むのが遅い。

- 科目ごとに出題数の偏りがあると理解していたのについつい全科目を同じ深度同じペースで通して勉強してしまった。

- テキストに「さっと読んで問題に挑戦してね」的なコメントが書いてあったのに、ついつい解説ページを熟読して覚えようとしてしまった。

- 後から振り返ると本当にこのコメント通りだった。問題やらんと解説頭入ってこない(覚える内容にもポイントがある)。

途中から「あれちょっとスピード感やばいかも」と思って、スピードアップして(1日の勉強時間を増やして)「解説ページ」の勉強をなんとか終えました。

【試験対策STEP3】想定問題を解く

次に、テキストの「繰り返し出る過去問題180選」という想定問題を全部やりました。

気付きなどは以下の通りです。

- 思ってたより時間かかった。

- 1問解いて間違ったり不明確なら解説ページに戻って学習し直すの繰り返し。

- 出題数の多い科目と少ない科目を考慮したりして、想定問題を全部やらずに間引きながらやったほうが効率的だったかも。

- 自分は暗記問題より計算問題のほうが得意。

試験日の4日前ぐらいに全ての想定問題を終了しました。

【試験対策STEP4】過去問演習

試験を模した状態で時間を計って過去問題を解答する作業(過去問演習)を行いました。

試験日の3日前ぐらいから始め、3回分やりました。具体的に行った作業は以下の通りです。

過去問演習の事前準備

- 過去問題の問題用紙を用意

- 自分はテキストに付いていた過去問題(3回分)を書籍のまま(机の上で本を開いて)利用

- 公式サイトの過去問題もダウンロードして挑戦しようと考えていたが時間切れでやれなかった(スケジューリング不足)

- 解答を用意

- 自分はテキストに付いていた過去問題の解答(3回分)を利用

- 解答用紙を用意(50問の解答を記入できるもの)

- 自分は「ネット上で無償提供してくださっている方の解答用紙の電子ファイル」をダウンロード&印刷

過去問演習で毎回やること(過去問題ごと)

1回分の過去問題に対し、過去問演習で毎回次のことを行いました。

これを3回分行いました。あくまで一例であり必須というわけではないです。

- 過去問演習開始前

- ストップウォッチを用意(スマホで代用)

- 問題用紙と解答用紙をテーブルに置く

- 筆記用具(ボールペン)をテーブルに置く

- 過去問演習中

- 演習開始時にストップウォッチを開始させる

- 問題用紙の問題を解いて解答用紙に解答を記入していく

- わからない問題/自信がない問題の番号を記録しておく

- 一旦適当に解答を記入して後で再考する

- 開始から120分経過するか「これ以上考えても一緒」と思ったらストップウォッチを停止する&早期終了する

- 過去問演習終了後

- 解答用紙に記入した自分の答えと解答を見比べて正解/不正解をチェックし、合計点(正答数)を計算する

- 間違った問題/正解したけど理解が浅い問題を復習する

過去問演習の結果

過去問演習の結果は次の通りです。全部合格圏内(60点以上)でした。

| 令和3年度 上期筆記試験(午前) | 82点(41問正解) |

| 令和3年度 上期筆記試験(午後) | 82点(41問正解) |

| 令和3年度 下期筆記試験(午前) | 80点(40問正解) |

過去問演習の総括は以下の通りです。

- 思ってたよりできたので安心につながった。

- 自分統計的に「凡ミスして不正解」するのと「自信なかったけどラッキーで正解」するのとで相殺された感じあり。

- 概ね80分ぐらいでできた。

- 余った時間で自信がない箇所を見直して修正できることもあったが、わからないところはどんだけ考えてもわからないので、自分にとっては120分あっても持て余す。

「学科試験」受験直前の準備

CBT方式を体験

過去にCBTを受けたことがあるものの、第二種電気工事士学科試験(CBT方式)の体験版が提供されていたので念のためやっておきました。

以下の電気技術者試験センターの公式サイトに「学科試験(CBT方式)体験版」へのリンクがあります。

第二種電気工事士学科試験のCBTにおける機能の一部を紹介しておきます。

実際に自分が受験したCBTでも同じ機能がありましたが、仕様が変わるかもしれませんのでご留意ください。

- 解答状況の確認機能

- 画面下の「解答状況」クリックで確認画面を表示できる。

- すべての解答の状況を確認することができる。

- 後で見直す機能

- 各問題下の「後で見直す」をクリックすると、後で見直すべき問題としてチェック(記憶)される。

- 画面下の「解答状況」クリック(解答状況の確認機能)した画面で、「後で見直す」した問題にチェックマークが付加されて表示される。

- 例えば、不安な問題や一旦適当に解答した問題をチェックしておいて、最後にまとめて解答したりできる。

試験当日のための用意

当日の準備内容は、筆記方式で受験する場合は受験票、CBT方式で受験する場合は(受験票がないため)電気技術者試験センターの情報で確認します。

「試験日時」「試験会場」の確認

CBT方式で受験する場合は、電気技術者試験センターのマイページ上の情報で確認します。

試験日時間違いをする人がいるので要注意です。ちなみに自分はやらかしました(後述)。

「持ち物」の用意

CBT方式で受験するので、電気技術者試験センターの公式サイトに掲載されている「受験案内」の「受験上の注意」章の「持参するもの/使用できるもの」を確認しました。

記載されている情報をもとにの持ち物をリストアップして、確実にバックパック(リュクサック)に詰め込みました。

内容は以下の通りです。

- 受験票

- 顔写真付きの公的証明書(免許証など)

筆記方式ではさらに以下が必要です(CBT方式では不要です)。

- 筆記用具

その他の物品等を持ち込む場合は持ち込み可/不可の物品をよく確認しておく必要があります。

正確な情報は必ず受験票または電気技術者試験センターの公式サイトに掲載されている「受験案内」の「受験上の注意」章の「持参するもの/使用できるもの」などの情報をご確認ください。

「学科試験」の受験(本番)

試験日時に試験会場に行ってCBT方式にて学科試験を受験しました(2025/5/7)。

タイムスケジュール

試験の時間は120分です。タイムスケジュールは以下の通りです。

| 来場(早すぎ=入場不可、待機スペースなし) | 予約した時刻の15~30分前 |

| 試験開始時刻 | 予約した時刻 |

| 会場受付期限(これ以降受付不可=受験不可) | 試験開始時刻の30分後 |

| 試験終了時刻 | 試験開始時刻の120分後 |

遅れて開始しても試験開始時刻の120分後には試験終了となります。遅れた分だけ試験時間が短くなります。

試験終了時刻を待たずに終了(退出)可能です。

当日の状況

当日の状況を紹介しておきます。

会場到着(30分遅刻!)

なんと「30分遅刻する」という心臓飛び出そうなありえへん失態をやらかしました。

- なぜか会場に着くまで疑ってなかったので、着いてから開始時刻と比較してそのとき気付いた。→顔面蒼白

- 30分で済んでギリ耐えた(30分まではOK)。

- 随分前から当日の電車を調べて用意していたが、その電車が調べたときからすでに間違っていたのが原因。

- 前から用意しすぎ。それを信じすぎ。

- 電車の時刻は念入りに調査すべき。前日に再チェックとかすべき。

試験中

遅刻したので本番の緊張とかのレベルを超えた精神状態でした。

- 実質の回答時間は80分ぐらいしかなかった。

- 問題解いてるとき焦って頭がテンパりぎみで、計算問題とかでつまったのは無理して解かずに一旦適当に回答して見直しすることにした。

- 見直しが必要な問題は紙に手書きで問題番号を備忘書きして後から見直した(練習時と同じ)。

- 余裕なかったので、CBTの「後で見直す」の機能は利用せず。

- 時間がない分効率よくさばくことを重視したおかげか、練習のときより集中力も高く頭は冴えてたかも。

- 60分ぐらいで一旦全部解答して10分程度で見直しした。

- 試験終了時刻の5分ぐらい前に退出できた。

試験終了後

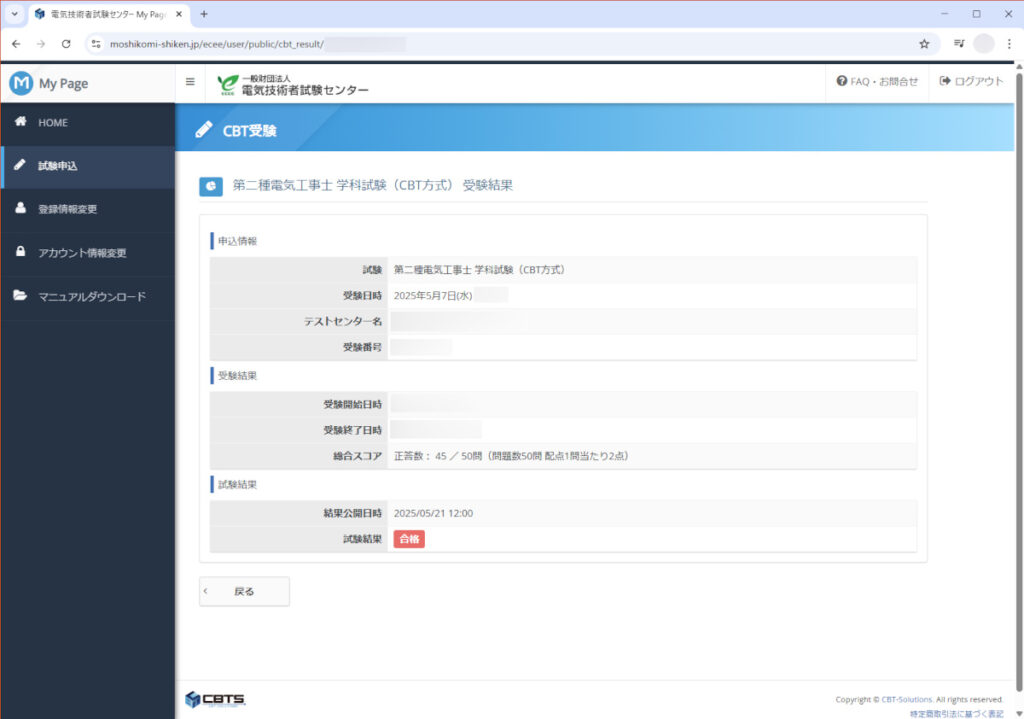

CBT方式では試験終了処理を行うと画面に正答数が表示されます。

また、使用していたコンピュータから自分で受験レポートのプリントアウト処理を行います。この受験レポートにも正答数が印字されます。

- 正答数「45問」だった。

- 意外にも練習時より高得点。集中力あがったから?

「30問」は合格基準ということもあり、ここで正答数が30問以上だったとしてもこの日に即合格決定とはならないです。

「学科試験」の結果発表

試験結果発表まで

「受験日の2週間後の正午12時頃」に電気技術者試験センターのマイページにて試験結果発表とのこと(受験レポートに記載あり)。

- 受験はさせてもらえたが遅刻許容範囲ぎりぎりだったので、試験結果発表日に「不合格」とマイページに表示されるのではと発表日まで心が落ち着かない状態で過ごした。

試験結果発表日

2025/5/21の発表日に電気技術者試験センターのマイページで結果を確認しました。

- 無事「合格」だった。

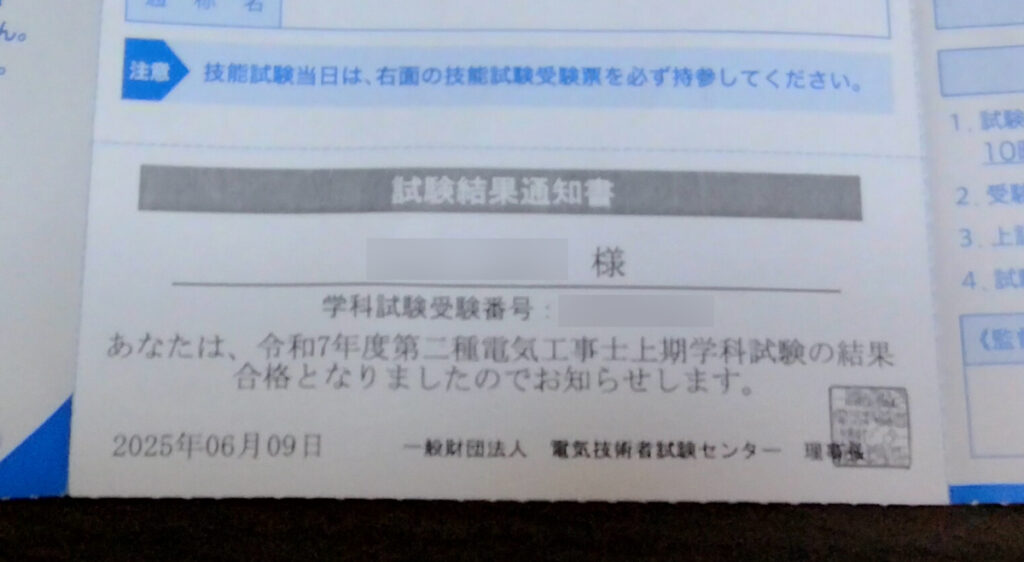

試験結果通知

2025年上期の結果通知書(技能試験受験票)の発送日は2025/7/4でした。

- 「合格となりました」と記載があった。

「学科試験」の総括(ノウハウやポイント)

「学科試験」の総括として、準備や対策を通して得た経験をもとにした自分なりのノウハウやポイントを紹介したいと思います。「おすすめ」「自分はこういう方針でやった」の情報です。完全に主観ですので「ご参考まで」です。

なお、実際の試験でもここに記載したことをもとに試験に挑みました。

試験対策

- 試験対策は書籍1冊のみで十分勉強できた

- 学習の前に全体像を理解すべき

- 最初に学科試験の仕組みを理解すべき(試験時間、合格点など)。

- 出題範囲や各科目からの出題数を理解しておくべき。

- 学習は深度や手順をよく考えて自分に合わせて行うほうがよい

- 勉強しながら「どの科目で確実に点を取るか」を計画を立てられるとベター。

- 「問題に対する解説は目を通す程度に勉強」→「想定問題や過去問題を解く」→「必要に応じて再度解説を勉強」という手順で学習するのがよい。

試験全般

- 「試験日時」「試験会場」を自分で選びたいなら「CBT方式」での受験がおすすめ

- 「試験日時」「試験会場」「電車の時刻」の確認は慎重に。2回以上念入りにチェック!

- 「こんなん間違わんやろ」を思うからこそ油断しやすい。

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(導入編)

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(学科試験編)(本記事)

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(技能試験編<前編>)

- 【第二種電気工事士】受験ノウハウ紹介(技能試験編<後編>)